「伊加古」この名を知っている人は少ないと思う

蝦夷の英雄「阿弖流為」征夷大将軍坂上田村麻呂と和議に応じ都で処刑された

殺さぬと約束して和議に応じた阿弖流為を無くし、残された蝦夷は…

この公演から演出が坂田氏から山井氏、舞台監督は館林市から古舘氏へバトンタッチ

若い世代へ移り変わる象徴的な作品でした

舞台planも四苦八苦、ぎりぎりまで悩みぬいた記憶しかない

第6回二戸市民文士劇「その名は伊加古~爾薩体・蝦夷の英雄~」

物語は戦国時代から始まる

薩天和尚が九戸城を和議の使者として訪れ説得の末、豊臣方との和議に応じる事となる

今生の別れの一献を酌み交わす二人

その語り合いの中で蝦夷の英雄「伊加古」の名が挙がる

言い伝えによる伊加古の物語、薩天和尚の口が止まる事は無く紡ぎ出される

時代は8世紀から9世紀にかけて

朝廷と蝦夷の対決は深まるばかりだったかに思えた戦の終焉

坂上田村麻呂と阿弖流為は和睦を誓い、都へ共に向かった

だが朝廷は蝦夷を許さず処刑してしまう

20余年に及んだ蝦夷との戦で戦費は底をつき、朝廷は蝦夷討伐を中断する

ひと時の平穏を得た東北の地では小さな分裂が起こっていた

殺された阿弖流為の遺志を継ぎ、蝦夷の誇りを立てる者

朝廷の配下に下り自領を安堵され細々と暮らす者

伊加古は各地を回り見分を広め仲間を募った

志和の族長「ツルキ」を訪れる際に事件に遭遇

ツルキの館にたどり着くも断られ挙句朝廷と揉め事をおこしてしまう

「薬子の変」の後、嵯峨天皇は蝦夷征伐を再開

文屋綿麻呂を中心として再度東北の地へ

志和城に入った綿麻呂、俘囚として朝廷に従い城に集いし者たち

地の利を生かし自然を味方にした伊加古の策とは

そして悲劇は何を生んだのか

舞台の美術は

まずは最初は刀の形状

直刀か曲刀か?蝦夷刀とは?

時代考証なのだが、正解が無い

今回は直刀、蝦夷の蕨手刀は少し大きめで行こうと決まるまで…掛かったな

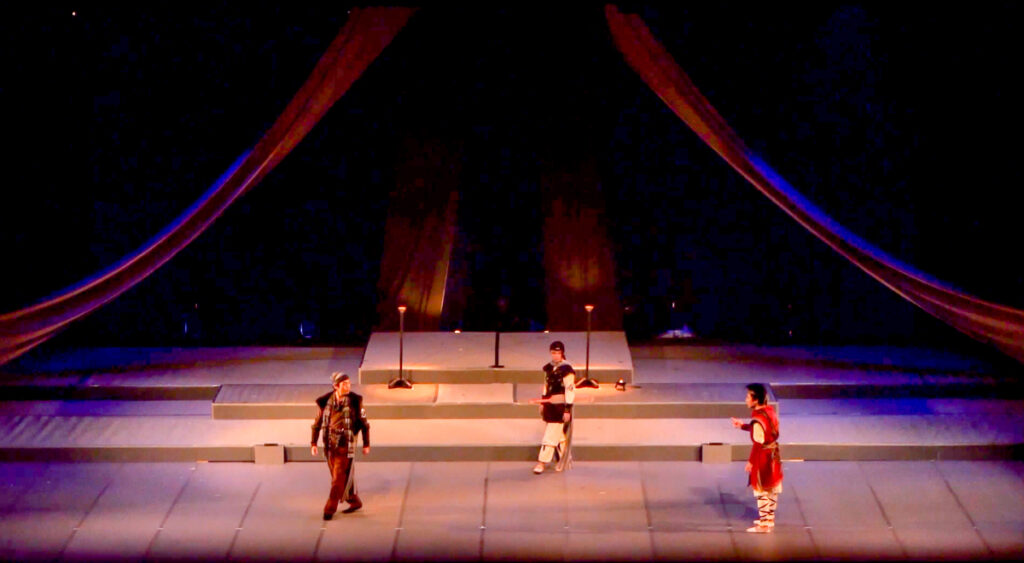

今回なかなか決まらなかったのは蝦夷の里(家)の美術プラン(上記写真ではツルキの館)

イメージは頭の中では浮かんでいるが具現化できない

なんとか収まったのが布を振ら下げ当時の竪穴式住居をイメージ化した物

一番手間のかかった物はやはり朱雀門

こいつだけは倉庫で完成した絵を見て驚いた

下書きを舞台監督が行いみんなで色付け、最後の汚し(影入れ)は私だったかな?

会館に運び柱と合わせた時のインパクトの大きさ

たった数分の演技の為に幾日もかけて作った大作だった

志和から見た岩手山も中々に面倒

普段は八幡平からの岩手山のイメージしか出ないので写真を見つつ

志和城が破壊された場が最後に有るがそれをどう表現するか

その後の二戸市民文士劇と私

私の今作品の参加はなんとなく惰性で、いつも通りの参加で良いかと思いながら結局がっつりと…

舞監助手として動きながらも、なんとなく~てな感じだった

この後は翌年第7回を計画するがコロナ過で開催断念

昨年第8回は朗読劇として開演

朗読劇だし平台組んで終わりだし、大道具として作るのもそんなにないしと気楽にちょっと面倒に考えていた

なので稽古もほぼ行かず、なあなあと活動していたら電話が鳴る

(お!演出からや、なんやろ?箱椅子でも増えたか?)

演「すいません!舞台監督が居ないです!やってください!」

私「Σ(・□・;)」

演「もう1か月前なんですが見つかりません!お願いします!」

私「(;゚Д゚)俺なんかで良いんすか?」

演「頼れるのが山さんしか居ないんです!」

私「(=゚ω゚)ノ 良いっすよ!なんが出来るか判らんけど、やって見ますわ…」

次回へ続く

コメント